|

[744] 2012年02月19日(日)

「ジオフォト伊豆の旅(その2)」

●城ヶ崎海岸へ

車中泊の2度目の朝が明けた。

車内はかなり冷えており、まるで冷蔵庫のよう。布団から出るのが苦痛である。

時計を見ると、8時半。前の晩は午前0時に寝たので、8時間半も寝たことになる。

この日は、城ヶ崎海岸の遊歩道を歩きながら、地質的名所を巡ることを計画している。

城ヶ崎海岸とは、伊豆高原にある大室山の噴火で流れ出た溶岩が海に達した地形一帯を指し、溶岩が冷やされた時に出来た節理や、波の浸食によって作られた地形などが観光名所となっている。

単純に歩くだけでも数時間かかる行程であるため、撮影もするとなれば1日かかるだろう。

早速着替えて遮光テントを下ろしてみると、ガラスの結露が激しく、大きな水滴も着いていた。

<ガラスの水滴> |

|

[Nikon D700/14-24mm/ISO800] 2012/01/29 08:27 |

「外がかなり寒いようだな」と思ってよく見ると、その水滴は内側ではなく外側に着いたものであることに気付いた。なんと、雨が降っているではないか。

<雨が降っていた> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 09:17 |

これは全くの想定外で、さすがの我輩も途方に暮れた。

重量のある撮影機材を抱えるだけでも一苦労であるのに、雨の中、傘を差して足元の不安定な岩場を歩くというのは苦行以外の何ものでも無い。

やはり、計画変更が必要か。

実を言うと、今回考えている城ヶ崎海岸での撮影では、メインの地形が1つでそれ以外のところはオマケでしか無い。

そのメインとは、「ポットホール」と呼ばれる地形である。

「ポットホール」は、日本語では「甌穴(おうけつ)」と呼ばれ、岩石が水流で回転し、長い間に河床(かわどこ)に穴を彫るように侵食した地形のことである。

我輩はこれまで、ポットホールを川でしか見たことが無い。具体的に言うならば、秩父長瀞の荒川で、河床の所々に円筒状の穴が開いているのを見た。我輩が見た限りでは、侵食した岩石(ドリルストーンと呼ぶ)は見当たらず、ただポッカリと穴があるだけだった。

<長瀞荒川のポットホール> |

|

[BRONICA SQ-Ai/40mm/Kodak EPP] 2003/04/29 |

ドリルストーンはどんな大きさでどんな形をしていたのか。そんな興味が漠然とあった。

そして、なぜドリルストーンが消えたのかも不思議と言えば不思議。増水時に激しい流れによって流されてしまったか、あるいは自ら削られて消滅してしまったか、それとも丸くなった形状が珍しいからと誰かに持ち去られたか。

まあともかく、そのポットホールが城ヶ崎海岸にあるらしい。

我輩としてはポットホールというのは河川で見られるものという印象が強く、まさか海岸にポットホールがあるとは思いもよらなかった。

しかし驚くのはそれだけではない。

城ヶ崎海岸のポットホールには、直径60〜70センチくらいの巨大なドリルストーンが残っており、しかも完全な球に近い形状だというではないか。写真で見ると、まるでボウリングの球のよう。テカテカしてよく磨かれている。

これが自然に出来たというのが信じられない。

ただ、場所がどうにも分からない。

このポットホールだけは観光整備されていないようで、ポットホールを示す案内板など無いらしい。

事前のインターネット検索による情報収集でも、「危険な場所だから」という理由で曖昧な表現のサイトが多く、その場所をピンポイントで特定することが出来なかった。限られた情報だが、「いがいが根」と呼ばれる地形の近くにある松の木の根元にあるらしいということまでは分かったが、果たして現地で見付けられるだろうか・・・?。

少々不安ではあったが、ともかく現地へ行ってみることにした。

道の駅を9時過ぎに出発。

途中、雨が白く変わってきたので「何だろう?」と見てみると、それは雪だった。路肩や民家の屋根には雪がうっすらと積もっているのが見える。しかも対向車線を走るクルマの屋根にも雪が積もっていたりする。マズイな、この地点ではまだ路面に雪は無いが、この先は路面にも積もっているかも知れん。ノーマルタイヤでこのまま進むと帰って来れない危険性もある。一応タイヤチェーンは積んであるが、雪道は未経験であるから不安になる。

勇気ある撤退を選ぶか・・・?

<雨が雪に変わる> |

|

[車載ビデオカメラ] 2012/01/29 09:38 |

迷いながらも、明確な結論を出さぬまま惰性でそのまま走った。

しかし幸いなことに雪は途中で止み、10時前にいがいが根の駐車場に無事に到着した。

<いがいが根駐車場> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 09:55 |

雪は降っていないものの、空は曇っている。光量不足が心配だが、岩の撮影ではあまりコントラストが強くないほうが却って良いかも知れぬ。前向きに考えることにしよう。

撮影機材は、66判リバーサル用の「BRONICA SQ-Ai」、デジタル写真用の「Nikon D700」、そしてハイビジョンビデオ撮影用の「LUMIX DMC-GF3」を持って行く。ビデオ撮影には三脚が必要だが、クレーンで撮るような効果を求めるため、ここでベルボン製「ポールポッド」を投入することにした。それにしてもポットホールと名前が似ており紛らわしい。

<ベルボン製「ポールポッド」> |

|

外に出るとかなり寒かった。

松林を抜け、海岸が見える辺りに出ると、そこには「いがいが根」と書かれた標識が立っていた。

<いがいが根> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 10:18 |

海岸とは言っても水遊び出来るような地形ではなく断崖となっており、打ち寄せる波が眼下に見えている状態。ビックリするような高さではないが、落ちれば岩に叩きつけられて死ぬこともあろう。

さてポットホールだが、確か松の木が近くにあると言うことだったが海岸近くには松の木など見当たらない。溶岩岩石が広がるのみ。

かと言って後ろを振り返っても、そこには松林。1本の木を特定することは無理である。

初っ端から手掛かりを失った我輩は、とりあえず海岸に沿って右側へ岩場を歩いてみた。

断崖はかなり急峻で、崖下の波打ち際を上から覗きこめる場所はかなり限定されている。こんなところにポットホールがあったとしても、絶対にアプローチ不可能。そういうことから考えて、この辺りにポットホールがあるとは考えられない。

<こんなところにあってもアプローチ出来ない> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 10:04 |

そこで引き返し、今度は左方向の海岸を歩くことにした。

しかしそこでも状況は変わらず、とても崖下を覗き込めない。やはり漠然とした情報を頼りにして波打ち際にあるポットホールを探し出すことは難しい。もし船に乗って海側から見れるのであれば、波打ち際をに沿って探すことが出来るのだが・・・。

そう考えた時、隣にある低い岩場が目に付いた。そこに降りれば、今いる崖の足元が見えるに違いない。

<岩場> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 10:22 |

我輩はそこに降りるための道を探した。しかし、左右を見渡しても崖しか無い。少し陸側には木が生い茂っており、まるで樹海のようになっている。その辺りでは、木の根やツタが崖下にまで伸びている地点があった。

「ここを慎重に降りてみるか・・・。」

少々不安だったが、木の根やツタを支えにして少しずつ少しずつ確かめながら降りて行った。そしてようやく下まで降りることに成功し、今降りた崖を改めて見上げた。

「戻るにはここを登るしか無いのか・・・?」

しかし降りてしまったのだからとりあえず前へ進むしかあるまい。

そこはゴロゴロとした大きな岩が転がる海岸で、確かに先ほどいた崖の足元が見えた。

しかしもしここにポットホールがあるとしても、そこに近付くのはほぼ不可能に近い。ウェブ上に存在する多数の写真を考えると、とてもそんなところにあるとは考えられぬ。

ここで、「伊東ガイドブック」というパンフレットを取り出した。

それには城ヶ崎海岸の案内が書かれており、ポットホールについても記述がある。しかし簡単な説明があるだけで地図上には印が無かった。

ちなみに説明は「松林の先端部分は突端の中央部分が崩落して窪地となり、ほぼ完全な直径70cmの球体を抱えたままのポットホールが存在しています。」となっていた。

少々分かりにくい文章であるが、場所を何とか文章で説明しようという感じが伝わる。

崩落した窪地とはどこだろう?

周りを見渡すと、何となく今いる場所が松林の突端のように思うし、崩落したところのようにも感じられる。この近くなのか?

いずれにせよ波打ち際にあることは間違い無いので、そこを探すしか無い。

崖を登ってみると、幾つか裂け目がある。この辺が怪しい気がする。

比較的アプローチし易い裂け目を覗き込んでみたが、何も無かった。

やはりダメか。

しかしここで諦めてしまうと、今までの努力が徒労として確定してしまうので諦めたくない。とは言うものの、どうやって探せば良い?

どうにも手掛かりが無いので、恐らく無駄だとは思うがアプローチの難しそうな残りの裂け目を覗き込んでみることにした。高いところは苦手だが、海に向かってソロソロと近付いた。

<崖を登って裂け目を覗き込む> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO200] 2012/01/29 11:47 |

うーん、やっぱり、無い。

無い・・・?

ん?

何だあれは・・・?

ボウリングの球・・・?

こんなところにボウリングの球が棄ててある・・・わけがないよな?

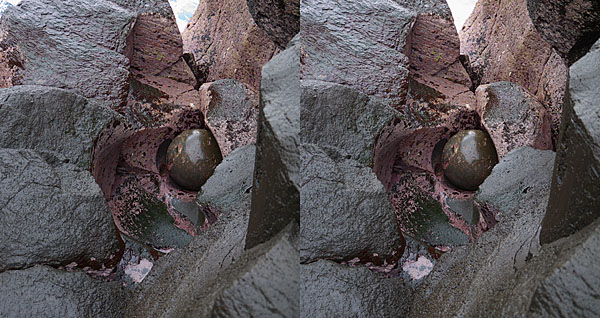

<ボウリングの球?> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO200] 2012/01/29 11:47 |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 10:57 |

まさしく、探していたポットホールのドリルストーンだった。

何とも不自然な光景である。ゴツゴツした岩場の中に、大きくまんまるな物体の上部が見えていた。とても自然の風景とは思えぬ異質な感じがして少々薄気味悪い。まるでオーパーツ(OOPARTS=場にそぐわぬ未知の製法による品)のよう。

何はともあれ、伊豆の旅2日目が徒労に終わるという最悪の事態は回避出来たことになる。いやはやホッとした。

裂け目の崖を慎重に下り、そして海のほうへ近付く。すると大きな球体が目の前に見えた。

想像していたよりもかなり大きい。ボウリングの球どころではない。雪ダルマでもこれくらいの大きさになるともう転がせないくらいだろう。それほど大きい。

<一抱えもある巨大な球> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 11:02 |

可能であれば大きさの比較となるものを横に置いて撮影したかったのだが、たまに襲ってくる大きな波がザブンと被るので、あまりノンビリと球の側にいるわけにもいかない。波が来てもすぐ退避出来るよう身構えて撮影している状況。

球の表面は良く磨かれており、これが自然に出来上がったものとは到底信じられぬ。もちろん頭の中で理屈としては理解しているが、形成過程が見られるわけでもないので実感出来ない。まさに不思議と言うしかない。

詳細に見ると、表面の所々に小さな空隙があるのが判る。これは元々の岩石中にあったものであろう。この一帯は溶岩が冷えて固まったものであるため、軽石ほどではないものの、このような空隙を含んでいるものと思われる。

大きな欠けもあるが、これは単純に物理的に欠けたのではなかろうか。

<研磨された表面に細かい空隙と大きな欠け> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO200] 2012/01/29 11:31 |

球がハマっているポットホール自体は、見たところ、上下2段階のホールがあり、球は下のほうにハマっている。その様子は、普通に写真に撮るだけでは全く表現出来ない。

これを表現するための方法の1つとして、ステレオ写真がある。

我輩はポットホールの前で適当な視差を付けて2枚の写真を撮った。

ステレオ写真を観るには幾つかの方法があるのだが、ここでは「裸眼交差法」を前提として掲載した。

右目で左の写真を、左目で右の写真を見る、つまり寄り目にして左右の写真を重ね合わせると立体的に浮かび上がる。

我輩は元々、右目で右の写真を、左目で左の写真を見る、いわゆる「裸眼平行法」を好む。そのほうがリラックスして自然体で閲覧出来るからだ。しかしこの方法では大きな写真を観ることは難しい。

その点、交差法ならば目に負担はかかるものの、比較的大きな写真でも立体視は可能となる。

<ステレオ写真 (交差法)>

(※画像クリックで横1000ドットの画像が別ウィンドウで開く) |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO200] 2012/01/29 11:27 |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO200] 2012/01/29 11:33 |

また、ステレオ写真でなくとも、ビデオ撮影によっても奥行き感を表現出来る。

つまり、画面が動くことによって視点が連続的に変わり、頭の中でポットホールの位置関係や奥行きが理解出来るのだ。

ここでは、目一杯伸ばしたベルボン製ポールポッドを使い、クレーンを使ったような撮影を試みた。パンニングで少々スムーズさに欠ける部分もあるが、それなりにダイナミックな映像になったと思う。

<GF3で撮影したポットホールの動画>画像クリックするとYouTubeの画面が別ウィンドウで開く。

フルハイビジョン画質を観るには、YouTubeにて品質を「1080HD」、かつ「全画面」を選択する必要がある。 |

|

もちろん、66判での撮影も行っているが、ウェストレベルファインダーのためどうしてもローアングルになりがち。球全体が見えるように撮るにはなるべく高い位置からの撮影が必要なため、カメラを上下逆さまにして上に持ち上げ、下に向いたウェストレベルファインダーを覗きながら撮影した。

少々ふらついて足元の岩から滑り落ちそうになるが、苦労しながらも何とか撮影した。

ところでこのポットホールの近くに、もしかしたら将来ポットホールを作るのではないかと思うような石を見付けた。

それは、周りの岩に挟まれた角の取れた小ぶりな石だったが、どことなく周囲も石を取り囲むように丸くなっているような気がする。たまたまそうなっているだけなのかも知れないが、我輩にとっては興味深く感じられた。

<将来ポットホールを作る石か?> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 11:03 |

さて、ポットホールを見付けて1時間ほど撮影したのだが、さすがに撮影場所が限定されているとそれ以上撮りようがなくなった。しかし気持ちとしてはまだまだこの不思議な物体を撮り続けていたかった。

撮影を終えてしばらく球を眺めていたが、この球そのものを撮ることは出来ても、存在感を表現するのは絶対に不可能だろうなと改めて思った。

恐らく我輩は、またここに来るだろう。

その時までこの球がそこに存在することを祈るが、さすがに誰かが持ち去るほどの大きさではないのが救い。また、少々の台風でも流されまい。去年起こった東日本大震災時の大津波のようなことがあれば分からぬが・・・。

さて、身体もかなり冷えてきたので、駐車場に戻ろうと思う。

来る時に降りた崖は難関であるが、よく見れば、その反対の方向がなだらかな岩場となっており、その先に標識が立っていた。その場所に行ってみると、側に普通の散策路が通っていたではないか。わざわざ急峻な崖を下った苦労は何だったのか・・・。

ちなみに標識には「かんのんの浜」と書かれていた。

<かんのんの浜標識> |

|

[Nikon D700/24-120mm/ISO800] 2012/01/29 11:53 |

散策路を駐車場方向に歩くと、崖近くの樹海を抜けて最初に行った「いがいが根」の地点まで出た。そして最初に通った道を歩いてクルマに戻った。時間は12時ちょうど。

寒さもあって体力も少々消耗した。まあ、暑い季節よりも消耗は少ないだろうが、それでもしばらくはシートに座ってボーッとしていた。

●小田原へ

ポットホールの撮影を終えて、とりあえずは今回の旅の目的は完了したことになる。出来れば城ヶ崎海岸にある他の名所にも行けると良かったのだが、ポットホール探しで疲れたのでもう引き上げることにしたい。

帰りも高速道路を使うのだが、ETC深夜割引を狙うならば夜中まで時間を潰す必要がある。

予定では、小田原市にあるショッピングモール「ダイナシティ」まで行き、そこで映画などを観て過ごすことになっている。映画代を考えるとETC割引の意味が無くなるわけだが、映画を観るためにETC割引を狙うということならばまあ良かろう。

小田原を23時頃に出発したかったので、23時で終わる映画「ロボジー(邦画)」がちょうど良い。

それにしても腹も減ってきた。来る途中でコンビニエンスストアで昼食を買っておけば良かった。

とりあえず小田原方面へ向けてクルマを出発させ、途中のコンビニエンスストアに入ることにする。こういう時、どこにでもあるコンビニエンスストアは便利である。

そこで見付けたのが、昔懐かしの「はちみつレモン」。

昔よく飲んだな。まさかこんなところで出会えるとは。

<懐かしい「はちみつレモン」> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO200] 2012/01/29 12:39 |

その後、ちょっと寄り道して「生命の星・地球博物館」へ行き、展示館へは入らず、売店で展示目録と豚児向けの土産を買った。

小田原市の「ダイナシティ」へ到着したのは16時頃。

ここの駐車場は幾つかのエリアに分かれているが、遅い時間まで停められるエリアは決まっており、レイトショーを観るには注意が必要である。

下調べはしてあったが、一応警備員のオイちゃんに確認して駐車場にクルマを停めた。

夕方のせいか駐車場は混んでおり、出来れば映画館に近い場所に停めたかったが場所を選べる状態ではなかった。

<ダイナシティ駐車場> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO400] 2012/01/29 16:52 |

夕食をここで食べようと思うが、まだ時間も早いので後部座席の布団に入り少々寝た。

そして18時近くになってクルマを降り、映画館のほうへ向かうと、途中にラーメン店があった。そこには「筑豊ラーメン」と書いてる。

筑豊(ちくほう)というのは、かつては炭鉱の町で、九州実家の地元に近い。しかし、筑豊でラーメンという認識は無かった。

せっかくなので夕食はここで食べることにした。一人の時は滅多に食べ物屋には入らないのだが今回は特別とする。

麺は少々細く、まあ普通のラーメンである。替え玉無料期間とのことで、それも頼んだ。

<筑豊ラーメンを夕食に> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO400] 2012/01/29 20:31 |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO400] 2012/01/29 17:57 |

食後クルマに戻って寝た後、21時からのレイトショー「ロボジー」を観るため、再びクルマを降りて映画館へ。

ストーリーの最初を簡単に説明すると、中小家電メーカーの開発3人組が社長に言われてロボットを作ったが失敗し、ロボットのサイズぴったりの体格のジイさんに頼んでロボットの真似をしてもらうというもの。

てっきり単純なバカ映画かと思っていたが、それなりに色々と練られた内容で面白かった。

人間というものは、成り行き上、やりたくなくともやらねばならない状況に追い詰められることがある。そういう中で、たまたま利害関係が一致した開発3人組とジイさんとの出会い、そして周囲の反応などが面白おかしくハラハラさせながら表現されていた。

さて、映画が終わると23時。

外に出ると、身に凍みるような寒さ。辺りはひっそりとし、まるでタイムスリップしたかのようにいつの間にか深夜になっていた。

<レイトショーの終わったTOHOシネマ前> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO400] 2012/01/29 23:04 |

このまま小田原市を出発して高速道路を走ればETC深夜割引の時間帯に入れるだろう。

駐車場に戻ると、そのエリアには我輩のクルマ1台あるだけ。寒さの中、小走りにクルマに戻り直ちにエンジンをかける。

<1台残った我輩のクルマ> |

|

[LUMIX DMC-GF3/14-42mm/ISO400] 2012/01/29 23:06 |

高速道路を走り、帰宅は午前1時過ぎ。ほぼ予定通り。

疲れはあったものの月曜日は休暇を取っているので気が楽。とは言うものの、デジタルカメラのRAW現像があるのでノンビリ休めそうにも無いが。

●旅を終えて

今回、千葉からはかなり遠い伊豆まで旅をしたわけだが(体感的には福島よりも遠い)、まずジオツアーについては事前の期待以上の価値があったように思う。

特に、個人では立ち入りが難しい採石場での撮影は大変貴重。

また、2日目の個人行動はポットホール1ヶ所だけの撮影に終わったが、それでも良いと思わせるほどの価値ある対象物であった。

あの迫力あるビジュアルにより、自然というものが物理法則を具現化した姿であることを強く実感したのである。

ところで残念ながら、120フィルムの現像については当面の間現像に出せない。

と言うのも、ちょうど今はデジタルカメラの新製品ラッシュの最中で、もしかしたらそれらの製品のうち何かを購入するかも知れず、そうなると家計からの借金が必要となる。

しかし借金をするにしても、現像代を借りた後に続けてカメラ購入費用を借りるなど、交渉を難しくするだけ。だから総額が決まるまでは出費計画も立てられず、所持金1,000円以上の金を使うことが出来ないのである。

(追記:2012/03/02)

ジオフォトコンテストについては、応募締め切りが1月31日とのことで、フィルム撮影分が間に合わないことはもちろんであるが、デジタルカメラで撮影した分でさえRAW現像処理でギリギリであった。

応募はインターネット上から行われ、応募作品はリアルタイムに閲覧出来る。それを見ると、やはり今回のジオフォトバスツアー参加者からの応募が幾つかあった。同じ被写体を同じ場所から写しただけに、自然と似たような写真になる。もちろんそれは我輩の価値観を崩すものではない。その写真が自分の思ったように被写体を表現しているのであれば、結果的に他者の写真に似ようとも気にするものではない。

しかし今回、我輩はジオフォトコンテストに応募することにした。

「純粋に自分のためだけのジオフォトを撮る」という観点から外れ、他の応募者とは違う表現、つまり目立つ作品という方向性を持ってしまった。

もちろんコンテスト応募は撮影後に決めたことであるから、撮影上の工夫は今さら不可能。だから、トリミングやコントラスト・色調整などの後処理で他応募作品より目立つように細工したのである。

フォトコンテスト応募作品 :「冷却された灼熱のマグマ」

(※画像クリックで横1000ドットの画像が別ウィンドウで開く) |

|

コメント :かつては灼熱のマグマであったその岩石。まさに冷却されつつある当時の様子が目に浮かぶかのよう。 |

[Nikon D700/14-24mm/ISO100/1/125sec. F10] |

本来ならば、このような姑息な手段は我輩の哲学に反するもの。しかしながらコンテストに応募するとなれば、当てにいかざるを得まい。

しかし考えてみると、これは業務上の撮影にも似る。

業務上で撮影する場合は我輩の好きに撮って良いわけではなく、要求側の仕様に合った作品に仕上がるよう努力せねばならない。

今回のフォトコンテストでは、「ジオを感じる風景」というお題が与えられているが、これはまさに仕様そのもの。だから我輩は、その要求仕様のイメージに合うようタイトルやコメントも練りに練った。

その甲斐があり、我輩の作品が栄えある最優秀賞を頂くことになった。

<伊豆半島ジオパーク構想ウェブサイト> |

|

ちなみに賞品は、「伊豆半島の温泉ペア宿泊券」とのこと。嬉しいことは嬉しいが、豚児分は追加せねばならぬし、交通費もあるのでそれなりに出費はかさむはず・・・。

|